光韵的搁置:公共参与下艺术性呈现的利与弊

来源:中国艺术鉴赏网

作者:彭佳俊 湖北美院油画系研究生

主持:周勇(荒野)

【摘要】本雅明的批判性著作《机械复制时代的艺术作品》问世已有60年,反观人类社会对艺术的复制愈演愈烈。何以衡量艺术?在这个金钱价值至上的社会中衡量一切的答案似乎都是雷同的。随着科学技术与现代媒体的迅猛发展,AI技术的崛起逐渐改变了艺术复制的方式,同时也使艺术文化传播得更为广泛。当代艺术更加强调观众的参与性,公共参与支持着众多杰出策展的组织,艺术从有限走向了无限,这种参与作为当代艺术作品不可或缺的呈现方式,渗透于文化生活的方方面面。而“光韵”将何去何从?本文将运用本雅明对“光韵”的定义,分析当今的公共参与对艺术作品其艺术性呈现的利与弊。

【关键词】当代艺术 参与性 光韵 艺术性

图一 最后的审判,米开朗琪罗

一、本雅明的“光韵”

本雅明(Walter Benjamin)是一位杰出的德国批评家,哲学家,散文家,著有《机械复制时代的艺术作品》《发达资本主义时代的抒情诗人》《单向街》等等。事实上我们很难去用单一的身份概括他的成就,因为他以敏锐透彻的洞察力和独特的表达方式活跃于各个领域。他的语言是批判性的,是玩世不恭的,恰恰表达了他对处于时代变动中人的普遍处境的不满,其思想意识形态超越了那个时代所能承受的限度。

1913年问世的美学著作《机械复制时代的艺术作品》中本雅明着重提出了“光韵”的概念。工业革命之后,艺术家沦为艺术生产者,与传统的古典时代不同,机械复制的出现使得艺术作品逐渐走入人们的日常生活,同时也进入了艺术市场,艺术独一无二的特性大打折扣。失去“光韵”(aura)的艺术作品从神坛跌落,不再受到崇拜,沦为市场经济下的产物,艺术家地位消失,不得不接受如同波希米亚人、流浪者一般的境遇。

“光韵”也可以译为灵韵、光晕等,这个词起源于拉丁文,原先是指圣象身后的金色光环。对于“光韵”(aura)本雅明有这样的描述:“我们把后者的环境定义为一种距离的独特现象,不管这距离是多么近。如果当一个夏日的午后,你歇息时眺望地平线上的山脉或注视那在你身上投下阴影的树枝,你便能体会到那些山脉和树枝的光环。”[1]本雅明用“光韵”来形容艺术独一无二的崇高性,它是一个充满神秘韵味的概念。他认为古典时代的艺术作品具有光韵,古罗马时期图拉真功德柱的建造是为了敬仰元首图拉真,歌颂他的丰功伟绩。作为文艺复兴时期的经典之作,米开朗琪罗的湿壁画《最后的审判》[图1]广为人知,壁画与西斯廷教堂融为一体,我们踏入教堂,欣赏更像是一场仪式,是一场仰望上帝般的崇高仪式。

“光韵”要求艺术作品作为独一无二的权威保持其本真性(authenticity),原作独一无二,具有不可接近的神圣性[2]。在资本主义的蔓延下,艺术的复制现象猖獗,市场上涌现大量赝品,机械复制使得原作的独一无二性逐渐消逝。照相机的发明加速了艺术的世俗化,同时,新兴的艺术形式——电影应运而生,在创作影片时,导演要求演员面对冰冷的机器反复表演,而观众坐在任意的影院一次又一次重复的观看,他们在荧幕前欣赏到的是富有心机的精心装配,获得的是一次又一次重复的廉价体验。本雅明将摄影与绘画比作外科医生和巫师,“在他们捕获的画面之间有着惊人的不同。画家的画面是一幅整体画面,而摄影师的画面则由多样的片段按一种新的法则装配而成。”[1]远与近,整体与碎片,艺术家是创作者,而摄影师是机械拼凑者。

具有“光韵”(aura)的艺术作品与观众的距离绝不是相近的。在欣赏传统古典艺术时,艺术作品处于至高无上的地位。艺术通过博物馆、美术馆,或摄像电影等方式走进人们日常生活中,变得“家门口便可以看艺术”,艺术其崇拜价值便退居末位了。“大众是一个发源地,所有指向当今以新形式出现的艺术作品的传统行为莫不由此孕育出来。量变成了质,大众参与的巨大增长导致了参与方式的变化。”[1]曾经欣赏艺术是一种高贵的体验,而到了机械复制时代,人们更多地参与艺术活动是为了追求消遣娱乐。艺术现场是不一样的,是激情澎湃的,是具有强大生命力的,曾经的舞台魅力无限,但摄影技术的出现使得观众的立场发生了改变,“这使得观众站在了批评家的立场上,不再体验到与演员之间的个人接触了。观众与演员的认同实际上是同摄影机的认同。”[1]面对面的表演与仪式相近,而在视频中,表演者的行为被反复地操纵与编辑,他们不再直面大众便也无法通过观众的反应调整自己的状态,一切都将按照计划进行。在疫情背景下,线下表演遭受重创,杨丽萍宣布《云南映象》团队暂时解散,演员与观众反复经历这一次又一次期待,等到的却总是遗憾,其实还有更多的舞蹈、音乐剧团体在疫情下没能生存下来,真实的表演正在被淘汰。线上观看虽然便利,但观众与表演者的共鸣[2]消失了,表演艺术“光韵”被冲淡了。

本雅明认为在欣赏艺术作品的过程中观赏者的心灵会达到一种和谐的状态,“光韵”能够给人带来精神上的满足。作为一种审美范畴,“光韵”是人与人,人与物在目光上相互吸引、在情感和经验上相互交流的一种共鸣状态。[2]“复制的艺术品使高雅精神、心灵上的沟通受到排斥,使艺术不再是本来意义上的艺术,而只是一种大众交流的手段。”[1]传统艺术给予观众的审美体验更多是一种陶醉升华,而在商品化时代,艺术作品往往追求创造“震惊”的体验,这种体验稍纵即逝,无法让人的内心获得完美的和谐,终究烙下心灵的空洞。

二、公共领域下的参与

在遥远的古希腊时期,公民能够参与政治决策共同管理城邦,这便是民主的根源,也是公共参与的根源。到了16-17世纪,经历了宗教改革,教会的权威再次倒下,人人都有权阅读圣经,人的地位被再次抬高。18到19世纪由于启蒙运动,人们再次信任理性的力量,卢梭著作《社会契约论》探讨理想的社会契约与社会结构,约翰·洛克主张自由主义,维护公民社会的利益。曾经的公共参与更多是指在政治上的参与,欧洲经历了从封建王朝到国家崛起的政治变革,理性的力量深入人心,公民的声音愈发清晰,有了这样的土壤,公共参与才得以在其他领域中扎根生长。

哈贝马斯的公共领域概念始于20世纪70年代,引起了广泛的学术关注。哈贝马斯强调公共领域具有三个特征,一即由具有普遍利益的公众个体组成,二是以公共舆论为中心展开批判活动,三是展开这样的公共舆论活动必然离不开公众媒体与场所。哈贝马斯认为最理想的公共领域形式是资产阶级公众领域,在这样的形势之下公众能够有效地监督、限制公共权利并保护自我权益[3]。面对21世纪科技媒体迅猛发展,公共领域扩张到了网络信息世界中,一部小小的手机便可自由沟通,但权力如同一张看不见的网逐渐渗透在公共领域的每一个角落。

詹金斯于1992年在《面对参与式文化的挑战:21世纪的媒介教育》中提出参与性文化(participatory culture),互联网迅猛发展,他希望人们主动积极地进行媒体创作,参与也是一种自由、平等的文化交流形式。参与性文化是艺术表达与公民参与的低门槛,小朋友,或是一些对专业并不了解的大人都能参与进来,在参与过程中可以与其他人一起创作和分享作品,并且也有机会接受一些指导,即使是一名新手也可以了解更多的专业性知识。在公共参与中,成员们能够感受到强烈的社会联系[4]。博物馆美术馆作为文化机构逐渐走向公众,公众参与也成了当代艺术作品的一种不可或缺的呈现形式。

尼古拉斯·博瑞奥德(Nicolas Bourriaiud)提出“关系美学”。艺术作品具有关系性,这种关系性试图建立人与人之间的相遇,它的意义被集体地阐述,而不是在个人消费的私有空间中[5]。在第15届卡塞尔文献展中,艺术团体菠萝核展示了一所“亚洲食堂”,这个空间让人们在欣赏艺术短片的同时也能在亚洲享用美食,这种融合何等美妙?艺术家将焦点转移到人与人之间的互动上,观众不再紧紧地观看,而是被邀请并真正地参与其中。互联网时代无疑拉近了人与人的距离,促使跨界沟通得以可能。“关系美学”鼓励人更多地与艺术交流沟通,艺术的观众多元化了,艺术作品与人的关系不再是一对一的,人作为大众中的一个元素参与到艺术活动中。

三、公共参与的利与弊

今天,呈现在我们面前的当代艺术经历了从极简主义到装置艺术,从装置艺术到公共参与,从行为艺术到公共参与循序渐进的转换过程。人是社会关系的总和,心理学的发展逐渐揭示构建人的自我感知离不开与外界的沟通交流。梅洛-庞蒂的知觉现象学给20世纪60年代的艺术创作带来了显著的影响,事物与感知它的人不可分割,艺术创作逐渐向感知倾斜。由个体观众组成的群体成为艺术欣赏的主体,也是博物馆美术馆等公共文化机构直接的服务对象。

1.从有限走向无限的艺术

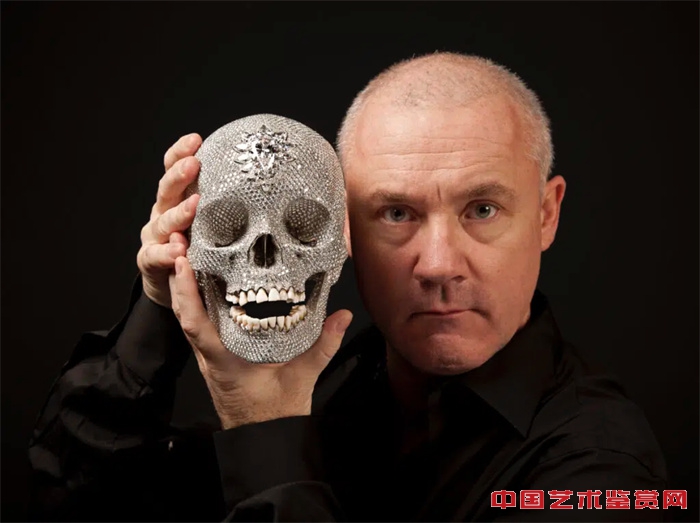

在2008年,达明安·赫斯特的作品《献给上帝的爱》(FortheloveofGod)[图2]展示了一个用钻石镶嵌的骷髅头。在荷兰国家博物馆的展览中,赫斯特在作品旁边加入了一个观众反馈装置,这个装置收集观众贡献的头部影像[图3],每一位愿意互动的观众的“脑袋”便可出现在赫斯特骷髅头的身旁,并围着它飞来飞去的,是十分新奇有趣的场景。[4]

图二《献给上帝的爱》(FortheloveofGod),达明安·赫斯特

图三《献给上帝的爱》(FortheloveofGod),达明安·赫斯特

在弗兰克·华伦的《秘密明信片》参与式艺术作品的呈现中,他收集人们写下的秘密,将这些匿名的倾诉发布在自己的博客上,或直观地展示在展览中。他说:“正是他们的勇气让艺术变得有意义。”[4]

参与式艺术呈现的主体无疑是观众群体,而艺术家更多地扮演倡导者和发起人的角色,而非内容的主要贡献者。参与式文化活动具有教育意义,艺术家和博物馆放低姿态来创造与观众群体平等交流的语境,人本身的地位被抬高,亲切感使得越来越多的观众愿意参与到艺术活动中,有了参与的加入,艺术的呈现从最初只是一个骷髅头或一个信息变得丰富无限,观众也可借此进行社交互动,创造出无限的可能。这种无限性不只体现在艺术呈现的客观存在上,当观众写下自己内心深处的秘密时,回忆与反思便重新涌现,从许多实例可以看出,参与式艺术能够更好地激起观众的能动思考,实现去中心化。亲自迈进艺术的殿堂,他们思考关于个人内心,关于人与人,社会与环境,种族与政治等等问题,从而获得精神上的无限体验,激发他们行动,并促进构建更为友善的社会。即使在科技发达的当今,人类精神的来源仍然是未知的。曾经的艺术是单一的个体,公共参与下的艺术如黑洞一般存在,不仅容纳了万千观众的个体创造,也能引发无数真挚情感的流露。

同时,艺术市场随着参与的加入,雪球越来越大。小到每一次的浏览,大到佳士得拍卖,越来越多的参与使更多的资本卷入艺术市场。平台媒体等工具也使艺术从有限走向了无限。关注新闻,或者各个美术馆、个人创作者的博客页面,一部小小的手机便可得知天下艺术要闻,甚至加入征集创作。新冠疫情以来,线上展览代替了暂时困难的线下,或是元宇宙nft的艺术交易,技术给予了人人参与艺术的机会。

2.看不见的弊端

2009年,未来研究所开创名为《科技大畅想》的游戏沟通平台,在这个平台上,工作人员通过提问激发参与者的想象:“如果未来上太空和现在上网一样便利,你想做什么?”玩家可以将自己的答案写在卡片上进行回复,卡片分为“消极”和“积极”两种类型,在个人资料中,参与者的回复数据会显示他们贡献了多少张卡片,以及其中多少张“消极”,多少张“积极”。

观众的贡献对于参与式的艺术的呈现至关重要,观众是通过什么参与到艺术活动中的呢?在2009年,布鲁克林博物馆曾实行了一种会员制,名为“第一粉丝”会员,这些会员是与博物馆建立了友好关系的群体,会员享有许多特权,如参加私人性聚会,参与讨论组等,还有一些虽不是会员但也总积极参加博物馆活动的人们,博物馆会邀请他们免费参与别的活动。[4]他们有太多采集观众的个人数据的方式,曾经是每一次入馆的记录,买票,现在是每一次的预约扫码,浏览的流量,博物馆与美术馆从未忘记自己作为权力机构的身份。虽然媒体平台带来了便利,但无形的手渗透在了网络的每一处角落,他会洞悉每一位参与者的喜好,看不见的眼睛无时无刻观察着参与者们。网络上的活动参与许多,大家会有这样的经验,每次参与都需要登录(扫码),数据化让我们的隐私变为可视,非匿名的形式使私人行为变得透明。当然不可否认,有很多参与者渴望分享,但大家总会害怕隐私曝光。

表面上观众群体担任着参与的主体,实际主动权仍然属于博物馆美术馆这些文化权力机构。参与者可以是大众的,也可以是私人的,上述收集用户信息和采集人脸影像无疑是私人的活动,每一次暴露对于参与者而言都面临着一定的风险,文化机构可以保证不会泄漏任何用户隐私,这样的保证对于手无寸铁之力的参与者而言并没有什么实际的安心效应。媒体发展实在是迅猛,用户隐私,知识产权的保护应当更加慎重。

3.光韵的搁置

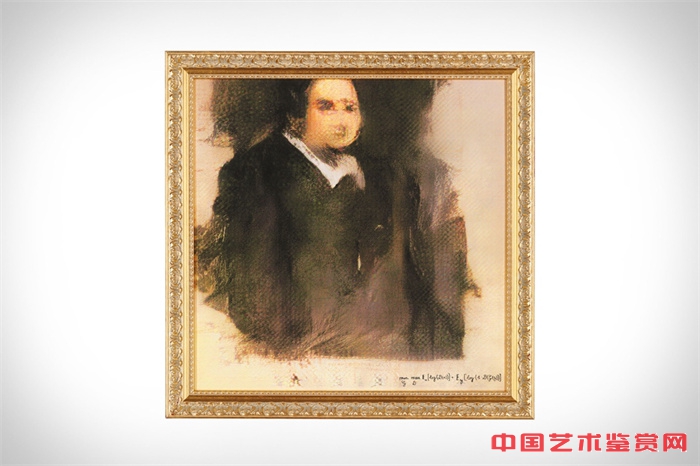

2018年十月佳士得首次拍卖AI制作的艺术作品[图5],这标志着艺术第一次作为非人类意识的活动被承认了其价值,如今,随便使用人工智能就可以画出精美的商业插图,人类的创造价值正面临着巨大的挑战。淘宝等平台的普及帮助人们以低价购买装饰画,甚至名画的临摹也成为了一个产业。“光韵”是传统艺术最富有生命力的部分,机械复制造成了人们对艺术的祛魅,艺术表现的领域逐渐世俗化,艺术仅仅变成人们保存,收藏和审美反思的对象[2]。为何本雅明悲叹“光韵”消逝呢,想必人们都或多或少有着同样的感悟。

图四《埃德蒙·贝拉米肖像》,Obvious

谈论艺术,人们已经不再重点关注作品的艺术性了。可以形容艺术“庞大”,毋庸置疑,艺术是一个巨大的领域,因为它作为一个太成熟的产业养活了无数的人,并且吸引越来越多的参与者,正创造着更多的金钱和价值,未来也将会是如此。打卡拍照已成为美术馆的一种营销手段,那些自称对艺术一无所知的人们也愿意前往观看,人们虽是自愿踏入美术馆,但他们的行为动机实际上是模糊不清的。在这个金钱价值至上的时代,人们可以量化一切,甚至量化自己,艺术的光韵并未消失,而是被搁置了,我们与艺术的关系仿佛是真空隔离的状态。

参与者与艺术作品的客观距离确实变得前所未有的近,但心灵与艺术性的距离却日益遥远,曾经的欣赏充满敬仰,如今却感到陌生,但光韵并未消失,而是被搁置。2010年,塞尔维亚艺术家玛丽亚·阿布拉莫维奇每日出现在纽约现代艺术博物馆MoMA的展览中,她就坐在展览现场,与无数的观众面对面,互相凝视观察[图6],这就是《艺术家在场》(The Artist Is Present)。许多明星前来与她对坐,也有很多观众试图逗笑她,但她无动于衷,直到曾经的爱人出现在她面前,她才有所触动开始泪流满面。眼睛能够洞察到内心的敏感,与不同的人共享时光,相互凝视时的内心体验是截然不同的。艺术家表达抽象的感知具有独特性,是非常珍贵的私人体验,常常会出现多种解释或导致不可知,审美距离仍然存在,但作品艺术性的存在方式与传统艺术不同,它存在于抽象背后的情思中。照片被打印出来传播后没有人会记得最初的一张,但参与所带来的体验可以是独一无二的。尽管参与能够一定程度上传达艺术性,但人们常常被一些浮于表面之物转移视线,因为比起艺术性,可见的价值无疑更具诱惑力更加可触及。艺术鉴赏是能动的活动,远离艺术的本真性也是人们的主动选择。精神上的满足更加短暂,人心便一片沉寂,寻求“震惊”的短暂体验已经无法抚平被价值践踏的初心。时代要求马不停蹄的创新,压迫下的人们毫无喘息之力,形容机器可以使用“庞大”这一词,艺术作为人类意识的产物如今终究与机器陷入类似的境地。

图五 美国纽约现代美术馆(MOMA),塞尔维亚艺术家玛丽娜·阿布拉莫维奇和曾经的伴侣乌雷

四、结语

本雅明无法想象到今天的艺术是如此的大众化,公共参与对于作品艺术性的呈现显然有很多好处,但与此同时隐私和知识产权的问题不得不引起重视。尽管数字不断增加,雪球越滚越大,但我们仍然相信是人类的能动意识孕育了艺术的主要成就。光韵的搁置是如今新的历史条件下的变化和转折,但并不意味着艺术的媚俗,其生命力是存在的,展示价值是存在的。在公共参与的环境下,我们需要思考艺术作品的艺术性将如何呈现,“光韵”是否能够被重拾,这离不开人类的关键把握和努力探索,或许也是一次艺术发展的新生。

参考文献:

[1].张旭东. 机械复制时代的艺术作品[J]. 世界电影, 1990 (1): 124-148。

[2].周计武. 形象的祛魅——论本雅明的视觉思想[J]. 上海大学学报: 社会科学版, 2016, 33(4): 132-140。

[3].陈勤奋。哈贝马斯的"公共领域"理论及其特点[J].厦门大学学报:哲学社会科学版,2009(1):8.DOI:10.3969/j.issn.0438-0460.2009.01.016。

[4].妮娜·西蒙(美),喻翔。参与式博物馆:迈入博物馆2.0时代[M].浙江大学出版社,2018.5(2021.3重印)。

[5].克莱尔·毕肖普,张钟萄.装置艺术:一部批评史[M].中国美术学院出版社.2021.12(2022.7重印)。

中国艺术鉴赏网全国融媒体平台信息: